商品詳情

傾倒眾生之街道文學改編漫畫

鉛筆手繪呈現香港情深火熱

鉛筆手繪呈現香港情深火熱

《我香港,我街道》I及II是廣受喜愛的香港街道文學合集,現由漫畫家柳廣成將其中八篇作品改編為漫畫。香港面臨離散年代,其中部分原作者已經在臺求學、居住。柳廣成之畫風細緻寫實,擅於為青春人物造像;本書為香港的社區地景留下重要一筆,並以秀麗畫風呈現香港的魔幻想像。

收入作品

王樂儀〈城南道夏娃〉

黃裕邦〈我愛你愛你不顧一切(半自動書寫)〉

楊彩杰〈祝願道〉

蔡炎培〈石板街〉

洪昊賢〈蛻皮—觀塘・宜安街〉

梁莉姿〈鼠〉

周漢輝〈幸福與詛咒——致屯門河傍街〉

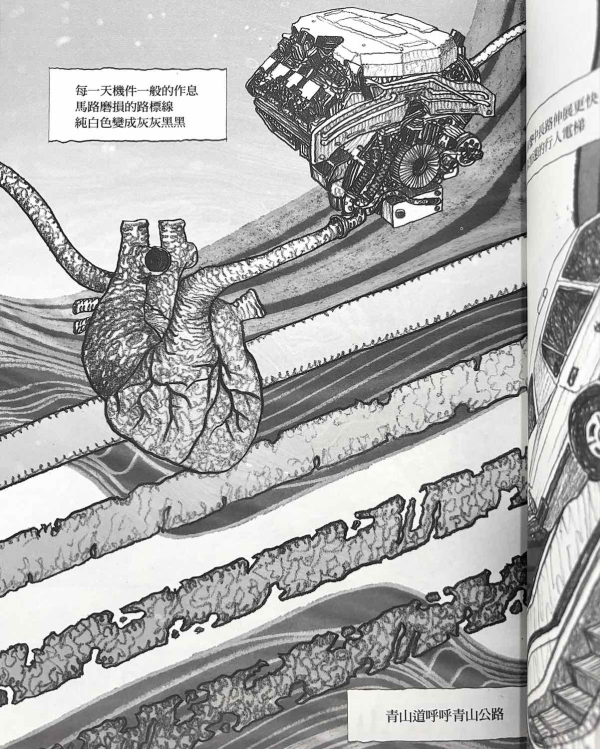

鄧阿藍〈呼呼青山道青山公路〉

作者簡介

柳廣成

香港漫畫/插畫/動畫創作者。童年成長於日本京都,深受當地漫畫文化影響,返回香港定居後修讀於香港中文大學藝術系,並持續創作,現定居台灣。曾出版漫畫《Ordinary Fantaisie》、《緬甸:放手一搏》、改編李昂小說《北港香爐人人插》 為漫畫,及連載短篇漫畫十餘部。柳廣成曾頻繁於《明報》與臉書粉絲專頁發表風格強烈的單頁漫畫,令人印象深刻。柳亦曾於港台多本雜誌報章等平台發表作品,以及擔當各文學作品的封面及內文插畫。

柳廣成慣以鉛筆作畫,個人風格明確,藉由筆觸強調氛圍,探索以漫畫作為表達媒介時的可能性,並嘗試解構重組「漫畫」。樸實的筆觸裡帶有強烈的情緒變化。

編者序

離散時代的香港街道念想

鄧小樺

在台灣推動香港社區書寫的漫畫改編。我仍然像是在做與之前一樣的事,但立足之地不同了,就有些東西不同了——我的意思是,比如在異地看香港的電影,劇情還是其次,有時單單看到昔日熟悉的街景,就馬上淚盈於睫。這種對香港的感傷,是這個香港大離散時代的新產物。

《我香港,我街道》I及II,分別於2020年及2021年,由臺灣木馬文化出版;它是來自於香港文學生活館於2016年至2019年舉辦的「我街道.我知道.我書寫」計劃中所徵集邀約的文稿。我曾在《我香港》卷I的序言中寫過,策劃街道書寫的概念來自2007左右受香港巿區重建衝擊而產生的保育運動,即所謂香港文學的「空間轉向,地誌書寫」;而它推行時,恰好遇上了2014年之後耕耘社區的香港本土意識蓬勃期,故有「以街道凝聚共同體」;到它出版的2020年,香港人又已對城巿街道累積了堪稱極端的公共空間體驗;直到現在的大離散的時代,「以街道凝聚共同體」,究竟是一個更接近不可能的想法,還是唯一可能的方式?

總之,我覺得需要為香港街道造像,蘸著離散的淚水。作為一個並不常在街上逛的人,我是這樣把街道帶在我身邊。

懷著離散感傷,我邀請以細緻鉛筆風格著稱、也是離散在外的漫畫家柳廣成,在兩本《我香港,我街道》中自選八篇作品來作改編。在各種狂風急趕之下,就有了現在這本《我香港,我街道(漫畫版)——微物情歌》。 不過當看到柳廣成交來的作品時,我就明白「感傷」可能是我這中年人一廂情願的想像——柳廣成乃以其漫畫家的專業觸角,著眼於香港街道的慾望皺摺與陰影部分,通過其寫實而魔幻之風格化描繪及改編(如王樂儀〈城南道夏娃〉作了相當大幅的改編),本書中呈現的是動態鮮活的街道故事(而非感傷回憶的靜態勢素描造像),而且引領我們繼續追問某些問題:這是誰的街道?甚麼人的故事?再推一步,這是怎樣的香港?

柳廣成的畫筆所聚焦的,是社會底層的香港。這些人物住在舊區、唐樓、公屋,收入不高,沒有體面的工作,不曾展現出超凡的意義,受到衝擊時甚至脆弱不堪,連與周圍的人好好溝通都未必能夠;然而,在柳廣成筆下,他們最平常的姿態,都已可透現其精神特質。這就是「造像」的意義。柳廣成所選擇的,不少是九十後青年作家的故事,他說與這些具有邊緣氣質的作者感受相通,因為遭遇相近。

同時,柳廣成筆下的基層香港,細看起來卻十分國際化地混雜。這不僅是說九龍城的泰國人、深水埗的南亞人、並置香港德輔道與法國祝願道等等較浮面的表徵,我們更可觀察到在形式上,柳廣成引入日本怪談漫畫的形式,去為觀塘區的蛇王及重建議題尋找隱喻;兩篇基層主題的詩作,周漢輝的〈幸福與詛咒——致屯門河傍街〉及鄧阿藍的〈呼呼青山道青山公路〉,則由原作的細緻緩慢風格,轉為引入超現實主義與未來主義的畫法,荒誕性增加了視覺衝擊。這些國際性特質,並不是外面光鮮的表層包裝,而是最基礎最核心的組成部分,最內核處的他者。

常見的香港象徵,如港督、明星如張國榮,在柳廣成筆下都有變形,電車也要飛天。改編詩作,給予柳廣成在畫框格子之間有更大的跳躍空間。這種變形讓柳廣成的畫風再寫實也不流俗。

整體看來,柳廣成作為離散的香港藝術家,並沒有重繪回憶的包袱,他仍然把香港視為一個起點,可以不斷向外延伸變化,結合他物重組,成為新的事物。回想起來,香港總是在變化,並不應固著於某一時刻的香港;只須在面對變化之時,追問如何將驟變化為創造性的時刻——那關鍵,當在於我們須以創造作為誡命。不要放棄任何創造的機會。

宏大的結構散架崩塌,破碎支離之間,尚有微物之光閃爍——遂放任自流,乃有生命滋長。《我香港,我街道》中的街道文學作品,經過漫畫改編之後,如果能夠讓在異地長大的香港孩子,體會到香港其實真是個有趣的地方,就已經很有意義了。

漫畫後記

柳廣成

我最耗費力氣去探索香港的手段竟然不是用走的,而是用google map。

自2012年我不再與父母同住後,因為受不起香港的房東喜歡每年加租的奇葩傳統,便四處搬遷。我於2021年離開香港,在這十年間換過七個地方住,能簽兩年租約就簽兩年,因為可以連續兩年租金同價。搬遷在此前早已是我生命的一部分,而且更嚴峻。對我而言,那十年實際上就是樓下7Eleven遠了或近了,老麥還是賣著一樣的套餐,旁邊依然是領匯開的商場,每次搬遷都是換湯不換藥。十年來有打過些散工,但八成時間還是home office,不曾有興緻去耗一堆美國時間探索什麼新社區。生活上因此十年如一。

我心態上或許像書中其中一篇《鼠》的明微一樣,總以「毫無意義」來說服自己面對生活的各種荒誕與苦難。我不曾願意相信各社區的空間於我而言是有任何意義的。我當然相信各社區的獨特性是存在的,但不曾嘗試與自身產生什麼連結。因為對我而言,一切居住的空間都總是臨時性的。這觀念深植我心的原因,或許是因為父母在我年少時總是帶著我四處走,而每次的搬遷與離別都是突如其來的,我不曾有機會作任何心理準備。

自童年時期突然被家人帶離日本,我便深刻地認為,與地區建立太多記憶與感情徒增傷害。於是告訴自己就算跟父母來到香港,也不要太多自作孽,反正爸媽突然哪天又說要帶我去哪。哪怕他們突然跟我說要去北韓,我也不會有半點意外。後來過了十八歲大關後,我就至少確定爸媽應該是要在香港定下來了,後來就是首段為省錢而持續搬遷的故事了。

說起來,香港人口中「返鄉下」這潮語對我而言具很微妙的意義。

「返鄉下」一句,指的是去日本旅遊,「鄉下」某程度算是一種戲稱。日本對普遍香港人而言可謂極樂世界,是讓他們暫時脫離煩囂現實的臨時隔離空間。但明明他們最愛去的東京,在生活上比起香港還高壓(我是這麼認為),他們卻寧願擠乾本來就不多的假日、還花二十趟的士錢山長水遠遊玩。或許因為日本是與香港人的生命無直接關係的空間,在這空間裡,他們可以暫時登出現實的人生遊戲,並視日本為淨化心靈的臨時空間。他們拿著香港護照和身份證說「返鄉下」,卻成了香港人的當代集體潮語。而真正更有資格聲稱日本為「鄉下」的我卻反而顯得自己更像是「返鄉下」這梗的挪用者。

對我而言,「我香港我街道」這個「我」與「返鄉下」在語境意識上同樣微妙。「我」與「返鄉下」在字眼上都具「自身所屬的認同感」意涵,然而「返鄉下」因歷史帶給他們集體的身份認同焦慮加持下,令這個單純的潮語更添耐人尋味的解讀。

同樣地,或許我在作為改編者角色的加持下,我同樣察覺「我」與我存在著微妙的距離,在語境意識無法全然重疊。「我」不真正是我,我是每個作者—「我」的轉譯者;我不是第一人稱的「我」,我是代入每篇文章改編原著、繪製漫畫的他者。而香港明明是我人生中住得最久的地方,卻因遷移的慣性而不願種下甚麼情感與記憶。面對香港那些一個又一個擦身而過的、被我視作臨時空間的大街小巷,我確實也沒法挺起胸膛說出香港與那些街道是「我的香港與我的街道」。

我深信自己此時此刻並非刻意拉開我與香港的距離,寫得自己像是個抽離於身份認同的世界公民;而是我需要靠著google map來完成「我香港我街道」的這點事實,確實更說明了些甚麼。原因之一當然包括因為我不會回去香港,其二是發現自己真正認真花時間探索香港的原因竟是因為一部改編作品,而探索的手段竟是google map,而非記憶。

雖說住過香港各區,但對於書中原文的各大街小巷,我大致都只有走馬看花的糢糊記憶與印象,稱不上深刻。文筆當中對於地區環境的描述與刻劃大致是細緻的,使我更需要大量參考圖片的協助。每篇文章的改編總以google map網站作為起點,把視窗右下角的橙黃色小人icon拉出來,再丟進某條街。

當初因為不想與地域產生不必要的情感,使我在哪天產生甚麼傷感。我記憶中的香港街道與街景都是混濁不堪的,而記得最清楚的,反而是一些社會事件。記得不清不楚的,我說不出,記得清清楚楚的,我不能說出。關於那些記不清的,我需要google佐證,google原來有時比記憶更可靠。

這就是我的「我香港我街道」了。

2024年6月12日

離散時代的香港街道念想

鄧小樺

在台灣推動香港社區書寫的漫畫改編。我仍然像是在做與之前一樣的事,但立足之地不同了,就有些東西不同了——我的意思是,比如在異地看香港的電影,劇情還是其次,有時單單看到昔日熟悉的街景,就馬上淚盈於睫。這種對香港的感傷,是這個香港大離散時代的新產物。

《我香港,我街道》I及II,分別於2020年及2021年,由臺灣木馬文化出版;它是來自於香港文學生活館於2016年至2019年舉辦的「我街道.我知道.我書寫」計劃中所徵集邀約的文稿。我曾在《我香港》卷I的序言中寫過,策劃街道書寫的概念來自2007左右受香港巿區重建衝擊而產生的保育運動,即所謂香港文學的「空間轉向,地誌書寫」;而它推行時,恰好遇上了2014年之後耕耘社區的香港本土意識蓬勃期,故有「以街道凝聚共同體」;到它出版的2020年,香港人又已對城巿街道累積了堪稱極端的公共空間體驗;直到現在的大離散的時代,「以街道凝聚共同體」,究竟是一個更接近不可能的想法,還是唯一可能的方式?

總之,我覺得需要為香港街道造像,蘸著離散的淚水。作為一個並不常在街上逛的人,我是這樣把街道帶在我身邊。

懷著離散感傷,我邀請以細緻鉛筆風格著稱、也是離散在外的漫畫家柳廣成,在兩本《我香港,我街道》中自選八篇作品來作改編。在各種狂風急趕之下,就有了現在這本《我香港,我街道(漫畫版)——微物情歌》。 不過當看到柳廣成交來的作品時,我就明白「感傷」可能是我這中年人一廂情願的想像——柳廣成乃以其漫畫家的專業觸角,著眼於香港街道的慾望皺摺與陰影部分,通過其寫實而魔幻之風格化描繪及改編(如王樂儀〈城南道夏娃〉作了相當大幅的改編),本書中呈現的是動態鮮活的街道故事(而非感傷回憶的靜態勢素描造像),而且引領我們繼續追問某些問題:這是誰的街道?甚麼人的故事?再推一步,這是怎樣的香港?

柳廣成的畫筆所聚焦的,是社會底層的香港。這些人物住在舊區、唐樓、公屋,收入不高,沒有體面的工作,不曾展現出超凡的意義,受到衝擊時甚至脆弱不堪,連與周圍的人好好溝通都未必能夠;然而,在柳廣成筆下,他們最平常的姿態,都已可透現其精神特質。這就是「造像」的意義。柳廣成所選擇的,不少是九十後青年作家的故事,他說與這些具有邊緣氣質的作者感受相通,因為遭遇相近。

同時,柳廣成筆下的基層香港,細看起來卻十分國際化地混雜。這不僅是說九龍城的泰國人、深水埗的南亞人、並置香港德輔道與法國祝願道等等較浮面的表徵,我們更可觀察到在形式上,柳廣成引入日本怪談漫畫的形式,去為觀塘區的蛇王及重建議題尋找隱喻;兩篇基層主題的詩作,周漢輝的〈幸福與詛咒——致屯門河傍街〉及鄧阿藍的〈呼呼青山道青山公路〉,則由原作的細緻緩慢風格,轉為引入超現實主義與未來主義的畫法,荒誕性增加了視覺衝擊。這些國際性特質,並不是外面光鮮的表層包裝,而是最基礎最核心的組成部分,最內核處的他者。

常見的香港象徵,如港督、明星如張國榮,在柳廣成筆下都有變形,電車也要飛天。改編詩作,給予柳廣成在畫框格子之間有更大的跳躍空間。這種變形讓柳廣成的畫風再寫實也不流俗。

整體看來,柳廣成作為離散的香港藝術家,並沒有重繪回憶的包袱,他仍然把香港視為一個起點,可以不斷向外延伸變化,結合他物重組,成為新的事物。回想起來,香港總是在變化,並不應固著於某一時刻的香港;只須在面對變化之時,追問如何將驟變化為創造性的時刻——那關鍵,當在於我們須以創造作為誡命。不要放棄任何創造的機會。

宏大的結構散架崩塌,破碎支離之間,尚有微物之光閃爍——遂放任自流,乃有生命滋長。《我香港,我街道》中的街道文學作品,經過漫畫改編之後,如果能夠讓在異地長大的香港孩子,體會到香港其實真是個有趣的地方,就已經很有意義了。

漫畫後記

柳廣成

我最耗費力氣去探索香港的手段竟然不是用走的,而是用google map。

自2012年我不再與父母同住後,因為受不起香港的房東喜歡每年加租的奇葩傳統,便四處搬遷。我於2021年離開香港,在這十年間換過七個地方住,能簽兩年租約就簽兩年,因為可以連續兩年租金同價。搬遷在此前早已是我生命的一部分,而且更嚴峻。對我而言,那十年實際上就是樓下7Eleven遠了或近了,老麥還是賣著一樣的套餐,旁邊依然是領匯開的商場,每次搬遷都是換湯不換藥。十年來有打過些散工,但八成時間還是home office,不曾有興緻去耗一堆美國時間探索什麼新社區。生活上因此十年如一。

我心態上或許像書中其中一篇《鼠》的明微一樣,總以「毫無意義」來說服自己面對生活的各種荒誕與苦難。我不曾願意相信各社區的空間於我而言是有任何意義的。我當然相信各社區的獨特性是存在的,但不曾嘗試與自身產生什麼連結。因為對我而言,一切居住的空間都總是臨時性的。這觀念深植我心的原因,或許是因為父母在我年少時總是帶著我四處走,而每次的搬遷與離別都是突如其來的,我不曾有機會作任何心理準備。

自童年時期突然被家人帶離日本,我便深刻地認為,與地區建立太多記憶與感情徒增傷害。於是告訴自己就算跟父母來到香港,也不要太多自作孽,反正爸媽突然哪天又說要帶我去哪。哪怕他們突然跟我說要去北韓,我也不會有半點意外。後來過了十八歲大關後,我就至少確定爸媽應該是要在香港定下來了,後來就是首段為省錢而持續搬遷的故事了。

說起來,香港人口中「返鄉下」這潮語對我而言具很微妙的意義。

「返鄉下」一句,指的是去日本旅遊,「鄉下」某程度算是一種戲稱。日本對普遍香港人而言可謂極樂世界,是讓他們暫時脫離煩囂現實的臨時隔離空間。但明明他們最愛去的東京,在生活上比起香港還高壓(我是這麼認為),他們卻寧願擠乾本來就不多的假日、還花二十趟的士錢山長水遠遊玩。或許因為日本是與香港人的生命無直接關係的空間,在這空間裡,他們可以暫時登出現實的人生遊戲,並視日本為淨化心靈的臨時空間。他們拿著香港護照和身份證說「返鄉下」,卻成了香港人的當代集體潮語。而真正更有資格聲稱日本為「鄉下」的我卻反而顯得自己更像是「返鄉下」這梗的挪用者。

對我而言,「我香港我街道」這個「我」與「返鄉下」在語境意識上同樣微妙。「我」與「返鄉下」在字眼上都具「自身所屬的認同感」意涵,然而「返鄉下」因歷史帶給他們集體的身份認同焦慮加持下,令這個單純的潮語更添耐人尋味的解讀。

同樣地,或許我在作為改編者角色的加持下,我同樣察覺「我」與我存在著微妙的距離,在語境意識無法全然重疊。「我」不真正是我,我是每個作者—「我」的轉譯者;我不是第一人稱的「我」,我是代入每篇文章改編原著、繪製漫畫的他者。而香港明明是我人生中住得最久的地方,卻因遷移的慣性而不願種下甚麼情感與記憶。面對香港那些一個又一個擦身而過的、被我視作臨時空間的大街小巷,我確實也沒法挺起胸膛說出香港與那些街道是「我的香港與我的街道」。

我深信自己此時此刻並非刻意拉開我與香港的距離,寫得自己像是個抽離於身份認同的世界公民;而是我需要靠著google map來完成「我香港我街道」的這點事實,確實更說明了些甚麼。原因之一當然包括因為我不會回去香港,其二是發現自己真正認真花時間探索香港的原因竟是因為一部改編作品,而探索的手段竟是google map,而非記憶。

雖說住過香港各區,但對於書中原文的各大街小巷,我大致都只有走馬看花的糢糊記憶與印象,稱不上深刻。文筆當中對於地區環境的描述與刻劃大致是細緻的,使我更需要大量參考圖片的協助。每篇文章的改編總以google map網站作為起點,把視窗右下角的橙黃色小人icon拉出來,再丟進某條街。

當初因為不想與地域產生不必要的情感,使我在哪天產生甚麼傷感。我記憶中的香港街道與街景都是混濁不堪的,而記得最清楚的,反而是一些社會事件。記得不清不楚的,我說不出,記得清清楚楚的,我不能說出。關於那些記不清的,我需要google佐證,google原來有時比記憶更可靠。

這就是我的「我香港我街道」了。

2024年6月12日

(文字取自出版社書訊)